東広島をふらっと歩いてみませんか。見方を少し変えるだけで、その地域の地理や歴史を物語るものが見えてきます。散策しながら地域を学ぶ「地歴ウォーク」の世界へようこそ。

執筆/広島大学大学院人間社会科学研究科教授 熊原 康博

電灯を農家に

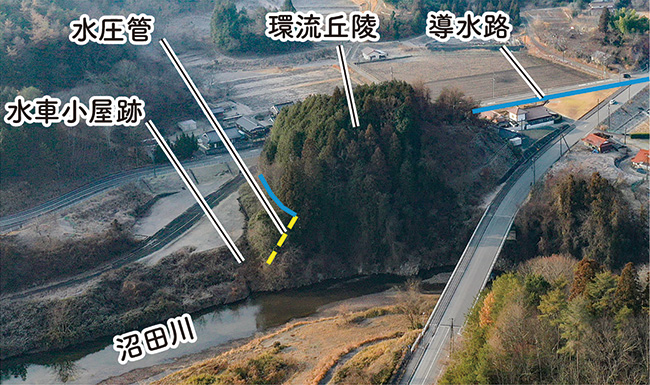

地点⑥の対岸には竹仁水力発電所(水車小屋)がかつてありました(図1)。大正13(1924)年12月9日付中国新聞記事には、完成を祝う祝賀会の様子や発電事業に至る経緯が書かれています。

南に向かって撮影。図2と同じ向きなので、比較するとわかりやすい。

事業の目的は、村の各戸に電灯をつけるためでした。当時の電力会社から、電気を使う条件として多額の寄付と電柱設置の労働を提供するようにと圧力があったのです。これに憤慨した村長古玉(ふるたま)寿太郎は、村独自で発電することを考え、資金を集めて発電事業の成功に導いたのです。

小水力発電の取り組みとしては県内で先駆的なものでした。その後、隣の久芳(くば)村も同様に沼田川の水を引いて水力発電を計画して、昭和6(1931)年に完成しました。

しかし、第二次世界大戦が始まると電力供給の統合が進められ、両発電所は昭和18(1943)年に中国配電(現中国電力)に買収されました。その後、竹仁水力発電所は昭和40(1965)年頃までは稼働していたとのことです。

環流丘陵を探そう

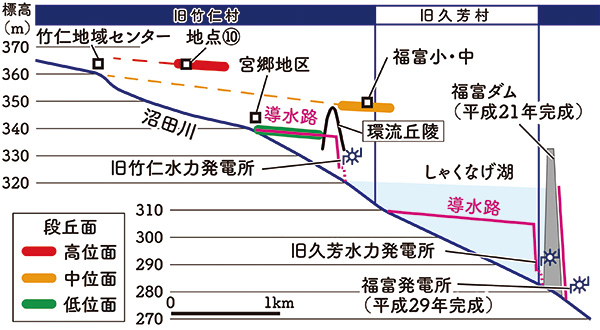

静学館橋(地点⑦)をわたります。福富ダム建設前の地形図から沼田川の河床と福富中の敷地の比高を読み取ると、約35~40㍍の差があります。学校の敷地は旧竹仁村と旧久芳村の境界付近にあり、元々平たんな地形を利用して造成しています。この地形は、川の下方侵食(下刻)が生じる前の河床の名残で段丘面と呼ばれる地形です。

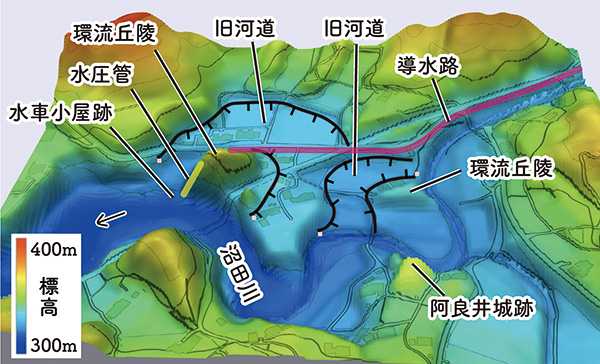

地点⑧の正面には〝環流丘陵″と呼ばれる独立丘があります(図2)。丘の周りの水田や畑のある平たんな地形はかつて沼田川の河床(旧河道)で、丘を囲むように蛇行して流れていました。その後下刻が激しくなり流路のショートカットが生じたのです。その結果、丘を囲む河床に川が流れなくなり、環流丘陵ができたのです。ここでは、図2に示すように二つの環流丘陵が認められます。

上が南。地理院地図を利用して作成

地点⑧には、水力発電用の導水路と圧水管が残されています。残念ながら、水車や発電機、それらを設置した小屋などは残っていません。導水路は、環流丘陵の斜面に、等高線に対してほぼ平行に付けられて、沼田川の岸近くまで延びています。圧水管(直径約48㌢㍍)は、等高線に直交する向きに設置されており、落差約10㍍の水流により水車を回していました。導水路の脇には、中国電力の社章が刻まれた石標があり、導水路が発電用であった証拠です。

なぜ、ここに水力発電所?

地点⑧からは導水路沿いに歩きます。導水路の長さは約900㍍で、新九條橋(地点⑨)付近に取水口があり、沼田川の水を取っていました。現在、導水路は農業用水路として使われています。

取水口は矢印の位置。堰を作って水を取り込むようにしている。川はここより下流で急になる。

宮崎神社の参道を上ると、平たんな地形となります。ここも段丘面です。地点⑩にはかつて静学館の校舎がありましたが、現在建物はありません。ここでは、段丘面をつくる地層をみることができます。川が運んできた少し丸い石からなる礫(れき)層です。およそ数十万年前の古い地層であるため、硬い石が風化して砂状になる〝クサリ礫″となっています。

今回歩いた地形を断面図で整理すると、図3のようになります。段丘面は少なくとも3面あります。地点⑩の段丘面が一番高く、次に福富小・中がある段丘面、そして環流丘陵を囲む旧河道の段丘面の順で低くなります。川が幅広い谷(段丘面)をつくる時期と、川が下刻をする時期がくり返されて、現在の地形ができてきたのです。

ダム建設前の昭和49(1974)年発行2.5万分の1地形図「乃美」を利用して作成

竹仁水力発電は、宮郷地区から下流で沼田川が急になることを利用して、村内の最下流付近に水車小屋を設置し、落差をできるだけ得ようとしたことがわかります。

ちなみに、久芳の水力発電の水車小屋があったところは、平成21(2009)年完成の福富ダムの堰堤(えんてい)付近です。平成29(2017)年からは、ダムの水を活用した水力発電も行われています。

地点⑩からゴールの竹仁地域センターへ向かいます。途中にある福富町の農産物を使った食品加工・販売施設「しゃくなげ館」に立ち寄ってはいかがでしょうか。

終わりに

今回は、主に〝静学館〟〝水力発電〟〝川の侵食〟の話を軸に、福富町下竹仁を歩きました。これら三つのキーワードは、独立した事柄ではなく、相互に関わっていることもわかると思います。

特に竹仁水力発電所は、廃止から60年程度経過し、地元でもあまり知られていません。建設の経緯は、大正時代に村人が団結して村の自治を守った貴重な事例といえるのではないでしょうか。現地に残る導水路や水圧管は、水力発電が存在したことを物語る貴重な文化財といえ、その保存・活用が望まれます。

《ルートの距離》

竹仁地域センター(スタート)―【距離1・4km】→古玉寿太郎君頌徳碑(地点②)―【1・4km】→藤田繁之君頌徳碑(地点③)―【2・4km】→竹仁水力発電所跡の対岸(地点⑥)―【1・5km】→水車小屋跡(地点⑧)―【1・5km】→静学館跡(地点⑩)―【1・2km】→センター(ゴール)計9・4km

〈参考文献〉

熊原康博・岩佐佳哉編(2023)『東広島地歴ウォーク』

中国地方電気事業史編集委員会(1974)『中国地方電気事業史』

福富町史編さん委員会(2007)『福富町史』